Arqueología histórica, historia y actualidad del “paraje el Crisol” o “Paraje Tesone”. Provincia de Buenos Aires, partido de Salto, Argentina. (parte 2).

Resumen:

José Luis Ramírez (1)(2), Liliana Mabel Lagomarsino (1).

Museo Municipal de Paleontología y Arqueología de Salto “José Fernando Bonaparte” – MMCIPAS. (1)

Centro de Investigaciones de las Ciencias. C.I.C – E-mail: cipasalto@hotmail.com. (2)

Se presentan datos históricos y actuales, pertenecientes al “paraje el Crisol” o “Paraje Tesone”. Salto, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se consultaron diversas bibliografías en museos, carpetas creadas por los maestros de escuelas, datos online, etc. Además, han sido entrevistadas diversas personas que vivieron en el paraje y que están radicadas en Salto y otras que viven en el paraje, para obtener información mediante transmisión oral, documentos escritos y materiales fotográficos.

Palabras claves: Paraje, Crisol, Tesone, Buenos Aires, Argentina.

Fecha de publicación: 08/10/2021

Nuevos datos/actualización: XXXXXXXXX

Cierre del artículo: XXXXXXXXX

Ubicación:

|

| Figura 1: Coordenadas, sobre los silos, Latitud 34° 5’26.52″S – Longitud 60°13’56.69″O. Mapa del partido de Salto (7). Fragmento extraído de Google Earth pro (6). |

Origen del nombre:

El nombre del paraje “El Crisol” proviene del antiguo dueño de una gran estancia. Se denominaba la misma como la estancia de Crisol o estancia del señor Crisol.

Don Domingo Rodrigo, escribió, el 14 de marzo (1873): “Salí de Buenos Aires con otros tres compañeros enviados a la estancia de Crisol como peones para su establecimiento en el partido de Salto”. (Roldan, 2000).

En otro párrafo: “La administradora del hotel le dijo al mayoral, Qué me trae Manuel, el mayoral responde, cuatro pasajeros que vienen recomendados para la estancia del señor Crisol”. (Roldan, 2000). En esta estancia había una población de 30 personas con cuatro ranchos. (trabajo en prensa EL Crisol parte 1).

Posteriormente, a principios del siglo XX, comienza la colonización agrícola en la zona, y por consecuencia se forman las primeras colonias en diversos puntos del partido de Salto. En el norte se formaron las primeras colonias, en una de estas se construyó el primer Almacén, que pertenecía a Vicente Tesone, pero el negocio no perduro, al poco tiempo cerraron.

Luego Don Luis Tesone y sus hijos solicitan permiso para volver a ese cruce de caminos y levantar de nuevo el salón de chapas de cinc como lo había hecho don Vicente. Ahora las condiciones son óptimas y en un periodo determinado de tiempo el negocio florece y un apellido comienza a resurgir.

Con el tiempo se forma un paraje, el sector se conoce como el paraje Tesone, lo de Tesone o lo Tesone (este sería el primer paraje del siglo XX, dentro de lo que era, la antigua estancia El Crisol). Y a partir de estos cambios, decir paraje el Crisol o paraje Tesone es lo mismo.

|

| Figura 2: Todo el sector marcado (con fondo amarillo) era la antigua estancia el Crisol. Parte de la circunscripción III, fragmento del mapa actual, partido de Salto (7). |

Se puede ingresar por diversos sectores:

Desde Salto por la ruta 191 (20 km) pasando la curva de la loma alta, doblando a la izquierda, por el acceso de asfalto negro (10 km). Se puede ingresar por otros caminos internos de tierra. Y por la ruta provincial 32 llegando al paraje “La puma” (trabajo en prensa) doblando a la derecha, el resto del camino que se debe recorrer hasta el Crisol o paraje Tesone es de tierra, son unos (10 km).

Población:

En el paraje viven pocas personas el resto de ellas se encuentran habitando los campos y estancias. Es una población rural agrícola-ganadera, dispersa.

Construcciones de las casas:

En los extensos campos hay diversos tipos de construcciones, existen algunos ranchos de barro incompletos otros completos (1915/1920). La construcción del rancho de 1920 se encuentra completa con su respectivo galpón construido (completo) todo de chapa y sus armazones internos de madera característicos de la época (1930/40). Además, en el paraje existieron y existen ranchos pertenecientes a las décadas de 1920/1930/1940 y construcciones de materiales que pertenecen a las décadas de 1950/1960/1970, hasta la actualidad se continúan realizando construcciones, alrededor del paraje.

Arrendatarios/colonia agrícola:

Desde el (siglo XX), principios de 1900: “Los inmigrantes colonos o arrendatarios, alquilaban las tierras para diversas actividades (aunque generalmente era para sembrar), los contratos podían ser de 2, 3 y 5 años al finalizar debían dejar sembrado con alfalfa el campo. Esto acarreaba diversas problemáticas para el colono, una era la de abandonar a veces sus casas, que generalmente eran ranchos, este tipo de edificación se realizó durante mucho tiempo, porque estaba dentro del contrato, que debían construir casas de tal manera que se pudiesen desarmar fácilmente. A veces en los nuevos campos arrendados encontraban el rancho armado que dejaban otros. Las colonias agrícolas aparecen en diversos puntos del partido, la primera etapa desde 1900 a 1940 cuando los colonos son arrendatarios (son muy pocos los casos en los que son dueños) y la segunda etapa cuando son dueños de las tierras, en diversos puntos del partido entre 1940/1950 a 1970. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, la historia es otra”. (1Ramirez, 2020).

En una grabación de hace un tiempo, dice Roque Tesone: “Tengo un plano de cuando Cullen vendió 2000 hectáreas y se las compro la compañía Larreviere. Este hombre, Felipe Larreviere , lo puso de encargado a mi papá y le dieron un sulky y un caballo para que recorriera. Larreviere era pariente de los Bemberg, con el tiempo Felipe le vende a Otto y Sebastián Bemberg, y la estancia paso a ser administrada por personal de Arrecifes”. (Fernández, 2013).

Entre 1945 y 1947: “Comienzan a vender la tierra, fueron subdivididos y vendidos algunos lotes en remate público. Todos vendieron una fracción de tierra, Miguens en Crisol y del otro lado del rio Etcheberry Garay, Bustillo. En 1947 se vende el campo La Margarita propiedad de la sociedad Anónima Agrícola Ganadera e Inmobiliaria, de Otto y Sebastián Bemberg. En un principio, divididos los campos en parcelas alquilaban a los colonos (arrendatarios). Posteriormente esta firma vende los campos a los arrendatarios”. (Fernández, 2017, 2012).

Este fue el periodo en que los colonos o arrendatarios dejan de serlo, con este cambio, el asentamiento definitivo para algunos comienza, también se construyen nuevas edificaciones organizándose ahora de una manera estable en su sector nuevo o en el que estuvieron durante muchos años con la diferencia que ahora eran dueños de esas tierras. El paraje Tesone, pertenece a la segunda etapa 1940/1950 y perduro hasta la década de 1970 con gran actividad, actualmente el paraje se encuentra habitado.

|

| Figura 3: Rancho perteneciente a la familia Ciamarra. Es el más antiguo que hemos localizado, dentro del partido de Salto (foto, 2019). |

Vendedores ambulantes:

Los vendedores: “Que circulaban en el partido de Salto tenían sus recorridos programados para llegar a cada paraje, a veces algunos paraban durante la noche “en un campo amigo” para descansar, comer o darles comida y agua a sus caballos. En otros casos dejaban todos sus equipos en algún campo, hasta que volvían de sus pagos o sectores donde se abastecían. O simplemente volvían a la noche a sus lugares de origen. La mayoría de los vendedores ambulantes desaparecen (dependiendo de una serie de factores) gradualmente en las décadas de 1960,1970, 1980, en la década de 1990, solo continúo trabajando por los caminos, el panadero, este registro es de la zona del paraje la invencible”. (2Ramírez, 2020).

En aquellos tiempos eran diversos los vendedores ambulantes, algunos de ellos fueron: “Carnicero, fue don Agustín Fernández repartía carne en la zona, década de 1910. La carne provenía de una carnicería de Todd (Arrecifes). Panadero, el pan era traído desde Todd por Romualdo Gómez y Monteverde. Acopiador, pasaba los miércoles, compraba gallinas, pollos, etc. Vendía comestibles, tenía una jardinera grande, debajo de esta había una gran jaula, el dueño, un señor de apellido Bolinaga, en la década de 1940. Carnicero, el señor Puchik, del paraje San Francisco (Arrecifes), traía las reses hasta el rio Salto y las cruzaba con un aparejo hasta un carro que dejaba del otro lado del rio y las repartía por las chacras, en 1959. Vendedor de ropa, un señor de apellido Cosia. Peluquero, era Félix Díaz. La casa de la familia Tesone, era lugar de descanso de los vendedores ambulantes en el campo, también era Posada”. (Fernández, 2018). El Fierrero, comenzó a pasar por los campos, en la década de 1940. (Juan Derlick. Com. pers).

Medios de transportes/ otros:

En el siglo (XX) 1900, carro, jardineras y caballos. A partir de 1910, caballos, charret, sulky, caminaban. En la década de 1920, Ford T modelo 24 y posteriormente un Fort A.

En las décadas de 1930 y 1950, máquinas a vapor, comienzan a aparecer tractores (que usaban combustible) marca CASE, Deering, (ruedas todas de hierro, con tacos). Posteriormente aparecen los tractores (que usaban combustible) marca John Deere, (con ruedas todas de hierro, a uña, era así como los denominaban).

En las décadas de 1940/1950, generalmente como movilidad se usaba, caballo, charret, sulky, jardineras.

Circulaban máquinas a vapor y sus equipos que comenzaron a desaparecer gradualmente entre la década de 1940/1950, marca Ruston, Clayton. (con ruedas todas de hierro, con tacos), chatas rastrojeras, chatas sampedrinas que también comienzan a desaparecer entre 1950/1960.

Por ordenanza del 8/6/1952, firmada por el Dr. Francisco Latrubesse: “Se autoriza por cinco años al Sr. Félix Ramón Ziti, una línea de colectivos al almacén Tesone, con las siguientes tarifas. Desde Salto a la estrella $ 0,40, al eucalipto $ 0,90, estancia San Pedro $ 1,50, Tacuari $ 1,60, vuelta del cuatro$ 2,20, Las Margaritas $ 2,70, escuela N°11 $ 2,80, almacen Tesone $ 3,50. (Roldan, 2006). Los colectivos dejaron de pasar por el paraje, en el final de la década de 1950″. (Fernández, Graciela. Com. Pers). El recorrido era, La Estrella – Eucalipto – Estancia San Pedro -Tacuarí- Vuelta del cuatro – Las Margaritas – Escuela Nº 11 – Almacén Tesone. (ver figura 5).

En las décadas de 1950/1960, aparecen los tractores marca Hanomac r55, Deutz 55, John Deere 730, Minneapolis moline (todos, con cubiertas de goma).

Desde 1980 hasta el año 1999, hubo una gran diversidad de tractores Fiat, John Deere, Zanello, cosechadoras y herramientas de campo diversas.

En el siglo (XXI) 2000, A caballo, Gran cantidad de tractores, cosechadoras, camionetas, autos, motos, etc.

|

| Figura 4: Los colectivos corrieron por la zona, entre las décadas de 1940 y 1950. (3) |

|

| Figura 5: Reconstrucción del último recorrido del colectivo, década de 1950. Desde el puente Valentín Vergara, hasta el paraje Tesone por camino de tierra, son 28 Km de ida. (6). |

Almacén y despacho de bebidas:

“En el año 1925 llega al paraje Don Vicente Tesone, venia de un campo que se encontraba cerca del arroyo de los gansos. Fundo el primer almacén, en el paraje el crisol, era un rancho de paredes de barro, techo de chapas de cinc, piso de tierra. Estaba compuesto de algunas mesas, sillas de chapa, se juntaban los parroquianos para charlar y jugar cartas (naipes). Se vendían golosinas, cigarrillos, bebidas, etc. No duró mucho el emprendimiento”. (Fernández, 2018). Según Ovidio Tesone, hijo de Vicente, el negocio cerró sus puertas antes de 1930.

|

| Figura 6: El primer Almacén, Vicente Tesone al volante. Fin de la década, 1920. (1) |

Almacén de Ramos Generales:

“Don Luis Tesone y sus hijos pidieron permiso para volver a ese cruce de caminos y levantar de nuevo el salón de chapas de cinc como lo había hecho don Vicente. Luego de obtener el permiso, estos construyeron un nuevo negocio con paredes de barro y cubierto con chapas de cinc por fuera y techo de chapas. Este almacén se inauguró el 14 de abril de 1936. Pagaban un arrendamiento por 5 hectáreas que alambraron. Los fundadores fueron los hermanos Luis, Raúl y Roque Tesone, en sus comienzos se vendía comestibles, artículos de limpieza y se expendían bebidas a los pobladores que se acercaban a pasar un rato con los vecinos o a jugar a las cartas. El negocio fue evolucionando con el tiempo hasta alcanzar el rango de Almacén de Ramos Generales Roque Tesone era el encargado del transporte de las mercaderías que se comercializaban. El primer camioncito que tuvieron fue un Dodge y más tarde un Ford 600. Con el camión y un acoplado sin frenos iba hasta Mendoza a buscar los barriles de vino a las bodegas, (traía vino desde San Nicolás). De Buenos Aires los comestibles, de Venado Tuerto (Santa Fe), sembradoras y escardillos, de Avellaneda chapas de cinc y chapas de tanques australianos, de Campana, tambores de nafta y kerosene, de Haedo (Bs As), sembradoras de trigo, lino y girasol, y diversas herramientas para trabajos rurales; también tanques y molinos de la fábrica “La Cantábrica”, al lado de la que más tarde sería la fábrica Deutz. El azúcar llegaba desde Tucumán por ferrocarril, en bolsas de arpillera de 60 kg hasta Todd. La harina se vendía en bolsas de 50 Kg; los fideos sueltos en cajones que eran empaquetados por una firma fideera de Arrecifes “Simonini Hnos”, la yerba en bolsas de 50 ó 60 Kg. También vendían, ropa de trabajo, recados, montura, lazos, postes, torniquetas, tranqueras, caños, varillas. Las varillas llegaban desde Salta por ferrocarril hasta Tacuarí y desde allí se transportaba al almacén. Los postes llegaban desde Chaco hasta Todd (Arrecifes) y se trasladaban hasta Crisol en el camión de Tesone. Los recados se traían desde Entre Ríos (por ese entonces no estaba el puente Zárate Brazo Largo ni el túnel subfluvial), pasaban por balsas y el vendedor recorría toda la provincia de Buenos Aires. Más tarde se vendieron bicicletas. Desde el paraje, se transportaba lino, trigo, maíz, girasol, que se cosechaba en la colonia, cargando de noche para descargar en Molinos Río de la Plata o fábricas, luego regresaba cargado con mercaderías”. (Fernández, 2012).

|

| Figura 7: Roque Tesone, junto al camión, marca Dodge. (3) |

|

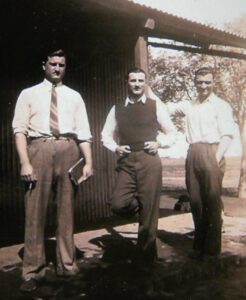

| Figura 8: Raúl, Roque y Luis, los fundadores del Almacén de ramos generales. (3) |

El almacén de ramos generales, tuvo una trayectoria de 36 años ininterrumpida hasta fines de 1971, Uno de los hermanos Tesone fallece y el resto decide dejar el negocio. Antiguamente se jugaba a los naipes, taba, tute, había un villar. Al año siguiente (1972) es alquilado por el señor Aníbal Lattanzi, vende comestibles y conserva el clásico despacho de bebidas, posteriormente fueron diversos los dueños. Actualmente, el negocio continúa abierto. (Tesone, Eduardo. Com. Pers – Fernández Graciela. Com. Pers).

|

| Figura 10: Almacén, vista externa. (foto, 2019). |

|

| Figura 11: Vista interna del comercio. (foto, 2019). |

Club Deportivo el Crisol – C.D.C:

“En sus comienzos (1934) existían dos agrupaciones, denominadas “Jose Hernández” y “Juventud Unida”, que contaban con cancha de futbol, con el tiempo los dos clubes se unen formando, el Club Deportivo el Crisol. De acuerdo a registros existentes este fue fundado el 8 de octubre de 1936. Tuvo una actividad ininterrumpida durante unos 50 años. Las actividades que se realizaban eran, bailes, funciones de cine, carreras de sortijas, orquestas famosas, campeonatos de futbol, peñas, campeonatos de truco, chin chon, cenas, festejos sociales, etc”. (Fernández, 2011).

|

| Figura 12: Equipo de futbol, 23 de enero de 1955. (3). |

|

| Figura 13: Frente del club (foto, 2019). |

Fueron diversos los dueños de las carnicerías:

Cuando don Vicente Tesone tenía el pequeño almacén (finales de 1920), su hermano Luis Tesone estaba a cargo de la venta de carne. En 1936, abre sus puertas la primera carnicería, se llamaba “La Nueva”, el producto se conservaba en fiambreras, y heladeras de chapa, con barras de hielo. Esta carnicería cerró sus puertas en 1947. Sus dueños, los hermanos Jose Lorenzo y Alejandro Gotta. El local se encontraba edificado en el campo de José Gotta, a pocos metros del Almacén de Ramos Generales. En 1951, abre sus puertas un nuevo local, la carnicería se llamaba “Las Dos Nenas”, estaba al lado de la herrería, al parecer esta familia se retira del lugar y cierra la carnicería en 1959. El dueño, Mateo Miguel Álvarez. A partir de 1959, se abre otra carnicería, además de faenar y despostar, se facturaba se hacían jamones y chorizos, que se colgaban en los tirantes. Para trabajar en la carnicería se usaban sierras manuales, cuchillos, chairas, para conservar los cortes una heladera. Además, vendían pan. El dueño, Camilo Marquetti. En 1963, abre una nueva carnicería, se llamaba “Los Tres Ombúes” se vendía pan, que se traía de algunos negocios conocidos, como “la espiga de oro” de Arrecifes. Las heladeras de este negocio, funcionaban a nafta con un motor Lister, cerró sus puertas en marzo del año 1976. El dueño, David Fernández. La ultima carnicería se llamaba “Dany”, cerró en 1982 por cuestiones de higiene y seguridad, se prohibió la faena rural. El dueño, Daniel Olmos. (Fernández, 2018).

|

| Figura 14: En este sector funciono la carnicería “Los tres ombúes” (foto, 2019). |

|

| Figura 15: Carro donde se cargaba la carne. (foto, 2019). |

Herrería:

La herrería se construyó tiempo después de la segunda construcción del almacén. Estaba a cargo, Pablo Bosco y Jose Dos Santos, cerró sus puertas en 1969. (Fernández, 2012). En esa época se reparaban, charrets, llantas de sulky, chatas rastrojeras y otras herramientas. No había autógena, se fundían los hierros y se soldaban de esta manera. Se picaban las rejas de los arados. (Derlick Juan. Com. Pers).

|

| Figura 16: La casa de familia del herrero, detrás estaba el galpón de la herrería. (foto, 2019). |

|

| Figura 17: El galpón, construido por la firma Tesone Hnos, década de 1950. (foto, 2019). |

Empresa de acopio, Tesone cereales:

Fue una empresa familiar que comenzó sus actividades, en 1976, para acopiar la producción propia y desde 1979 es autorizada por el organismo correspondiente a comercializar producción de terceros. Sus dueños fueron Susana, Carlos, Raúl y Eduardo Tesone. Se inició con una capacidad de cuatro silos de 500 toneladas c/u y se fue ampliando hasta llegar a una capacidad de 7000 toneladas, acopiándose casi tres veces la capacidad instalada, con cosechas de productores y contratistas de la zona. Acopiaban, acondicionaban y comercializaban cereales de diversas clases como, maíz, trigo, soja, girasol, sorgo, cebada cervecera, además vendían semillas para sembrar y agroquímicos. (Tesone, Eduardo. Com. Pers – Fernández Graciela. Com. Pers).

|

| Figura 18: Planta de silos, que construyó la firma Tesone cereales. (foto, 2019). |

Instituciones educativas:

Los inicios de la educación en la zona, fueron a partir de maestras/os particulares, en alguna chacra o campo, un grupo de padres reunían a varios niños, y contrataban a un maestro para que de clases. En el paraje funcionaron dos escuelas, una se encuentra cerrada (N°11) y la otra funcionando (N°24).

Escuela N°11:

Es la primera que se formaliza en el paraje el crisol, fue creada el 23 de septiembre de 1934, comenzó a funcionar precariamente en un galpón, en el campo de la familia de don Eduardo Hafford, luego este campo lo compro la familia Ciamarra en la década de 1940 (este, no es, el campo que se encuentra frente a la estancia “la Fe” de la familia Ciamarra), se continuó dando clases en el galpón, hasta que se construyó la escuela.

|

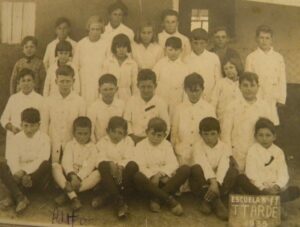

| Figura 19: Alumnos de la escuela 11, en el campo de don Eduardo Hafford. (4) |

|

| Figura 20: La escuela era de chapas, en 1946. (1). |

En algún mes del año1946, “por voluntad del señor José Casanovas, se levanta el nuevo edificio, en terreno de su propiedad, inaugurándose el 25 de mayo de 1947. Cerró sus puertas el 26 de septiembre de 1977”. (Primera versión).

El edificio nuevo fue construido en 1950, abrió sus puertas en 1950, el nombre de la escuela fue Domingo French, fecha de imposición del nombre, el 9/8/1960. Cerrada en el año 1977. (Datos extraídos del archivo C.E.S – Consejo Escolar de Salto). (segunda versión o versión oficial).

Dependencias, aulas de 6 x 6, una galería de 2 x 3, baño de mujeres 1,80 x 3, baño de varones 2 x 3. (Datos extraídos del archivo C.E.S – Consejo Escolar de Salto).

Nomenclatura catastral, Circunscripción III – Cuartel 5. (Datos extraídos del archivo C.E.S – Consejo Escolar de Salto).

Una de las maestras era María Dellavalle de Casanovas (Pirula) fue docente durante 26 años en la escuela N° 11. Las actividades que se realizaban en la escuela eran, barriletes que se remontaron el 9 de julio de 1956, picnic, carreras de karting, la ronda, además hacían jardín y huerta, etc. Los alumnos iban caminando en bicicleta, a caballo, etc. La señorita “Pirula”, les daba catequesis, para que pudieran tomar su primera comunión en Arroyo Dulce. Para compartir las actividades escolares confeccionaron una revista, donde publicaban todo lo referente a sus actividades, la revista se llamaba primavera. (Fernández, 2018).

Evolución del edifico de la escuela N°11:

|

| Figura 21: La escuela nueva en sus primeros tiempos. (4) |

|

| Figura 22: Antigua foto de la escuela. (1). |

|

| Figura 23: Frente actual de la escuela N°11. (foto, 2019). |

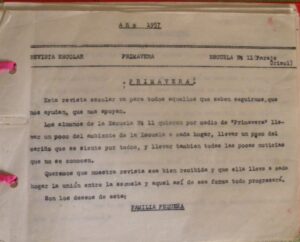

Revista rural:

Con el fin de informar a todas las familias de la zona, la maestra de esta escuela, comienza a confeccionar una revista escolar. El articulo tiene 25 páginas, realizadas con máquina de escribir y dibujos hechos a mano, su autora fue María Dellavalle de Casanovas. (4).

|

| Figura 24: Primera hoja de la revista. (4) |

|

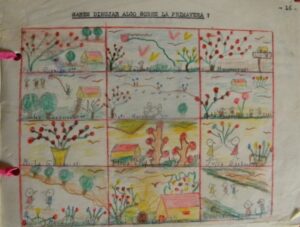

| Figura 25: Pagina 16 de la revista primavera, dibujos de los alumnos. (4) |

|

| Figura 26: Alumnos y maestra Dellavalle, escuela N° 11. (4) |

|

| Figura 27: Alumnos de la escuela N°11, desfilando en Salto, 20 junio 1962. (4) |

Útiles/uniforme (1935 a 1970):

Cuaderno común. Regla madera, 20 cm. Cartuchera, cajita madera. Lapicera con pluma y tinta. Libro lectura de historia y geografía. Compas. El que se le clocaba la mina del lápiz. Goma de color blanca y goma de color azul y roja. Lápiz de color negro para escribir y lápices de colores para pintar. En sus comienzos la mayoría con guardapolvos.

Escuela N° 24 – Vicente López y Planes:

Se comenzó a dar clase en el campo de Luis Tesone, Cuando este se va, “la escuelita casera”, paso a otra chacra. Se formó un aula en la casa de don Jose Drlje para los niños de la colonia. Posteriormente se dan las condiciones para formalizar una nueva escuela, de esta manera se crea la escuela N° 24 “Vicente López y Planes” en 1945, esta no contaba con edificio propio, entonces el Club Deportivo el Crisol cedió las instalaciones para que funcionara en su salón, estuvieron en ese sector hasta el año 1950 cuando se construyó e inauguro el edificio actual. La comisión del club fue la que formó la primera comisión de esta escuela”. (Fernández, 2008).

Evolución edilicia de la escuela N°24:

|

| Figura 28: Clara Lozano y alumnos en el almacén de Tesone Hnos. (1). |

|

| Figura 29: La flamante construcción de la escuela N°24, año 1950. (3) |

|

| Figura 30: Alumnos de la escuela N° 24 en su nuevo edificio. (3) |

|

| Figura 31: Escuela N° 24 “Vicente López y Planes”. Aún en funcionamiento (foto, 2019). |

Revista rural:

Los integrantes de la escuela N° 24 confeccionaron una revista denominada “El Bolsillito”. A partir de un proyecto presentado en el Banco Credicoop, la escuela ganó un premio que les permitió instalar el programa Publisher y comprar cartuchos a color para imprimir. Se publicaron tres números, entre el año 2000 y 2001. (Fernández, Graciela. Com. Pers).

|

| Figura 32: Revista el bolsillito, editada en la escuela N°24. |

S.E.I.M.M – N° 2:

Es el, Servicio de Educación Inicial de Matricula Mínima. Comenzó a cumplir sus funciones en 1997, los alumnos están agrupados en una sala integrada de dos, tres, cuatro y cinco años. Desde su apertura cuenta con una docente que atiende todos los requerimientos de los niños.

J.I.R.I.M.M – N°2:

Cambia la denominación de los jardines rurales bonaerenses por resolución 3551/2010. De S.E.I.M.M – N° 2 pasa a denominarse J.I.R.I.M.M – N°2, que significa Jardín de Infantes Rural e Islas de Matricula Mínima.

|

| Figura 33: Alumnos y la seño Érica Simonovich. (foto 2010). (2) |

Religión:

Si bien las condiciones no han sido muy favorables para los habitantes de la zona antiguamente, debido a la falta de transporte, trabajo, etc, se ha logrado desarrollar una vida religiosa que ya lleva casi 40 años ininterrumpidos. El centro misional, San Isidro Labrador, comenzó a gestarse en la escuela N° 24. Generalmente desde que se creó la escuela siempre se dio catequesis para preparar a los niños en su primera comunión o confirmación. Fueron las docentes, madres, o ex docentes las encargadas de esa tarea. Una de las primeras catequistas fue la señora Edith Gotta de Tesone (docente y luego directora de la escuela N° 24). Luego continuo con esta tarea la señora Chichi Ciamarra, continua la señora Nelly Afonso (docente y luego directora) posteriormente la señora Mónica Brunetti, tiempo después la señora Alicia Boscoscuro (docente). En estos últimos años, Nélida Fortunato de Tesone (ex directora de la escuela N°24) actualmente se encuentra abocada en la tarea, la señora Graciela Fernández (ex directora de la escuela N° 24). El domingo 15 de diciembre de 1940 se dio una misa de comunión en la Estancia “San Luciano” del señor Juan Luciano Miguens. El cura que ofició fue el Párroco Héctor C. Mangariello y en ella tomaron su primera comunión los niños de la colonia circundante. (Fernández, 2011).

|

| Figura 34: La primera comunión, que se realizó en el paraje. (1) |

Iluminación:

Desde el siglo XX, 1900, con velas, candil, lámpara a kerosene, el famoso farol petromax. Posteriormente se alumbraban con energía eléctrica, estas líneas de energía llegaron en la década de 1970, en la Estancia Las Ánimas de Miguens, en 1974 trifásica, Tesone Hnos y familia Drlje y monofásica Carlos Gotta y don Juan Chagalj. (Fernández, Graciela. Com. Pers).

En el siglo XXI, 2000, actualmente el proveedor de energía es la Cooperativa eléctrica de Salto.

Medios de comunicación:

Desde el siglo XX, 1900, se ayudaban entre ellos y dependían de un medio de movilidad para asistirse. En 1977, Tesone Hnos, gestiona el sistema de telefonía por microondas (a prueba por el mundial) hasta el año 2000.

En el siglo XXI, 2000, hay teléfonos en las estancias, se usa el celular en la década de 2010 y 2020.

Combustibles que se usaban:

En el siglo XX, 1900, en un principio a falta de leña se usaban los marlos del maíz y la paja del trigo o lino como combustible (el marlo y la paja debían durar de un año para otro), la leña era escasa en la zona por eso comenzaron a plantar diversos tipos de árboles como el ombú, sauce, paraíso o acacia blanca (para leña). En la década de 1950, fue donde se sembró todo tipo de plantas. Con el tiempo los campos chacras y puestos fueron abandonados, a raíz de este suceso, la cantidad de árboles se multiplico exponencialmente, crecen en estado silvestre y nadie los utiliza,

En el siglo XXI, 2000, actualmente hay leña por todos lados.

Obtención del agua:

En el siglo XX, 1900, el agua se obtenía mediante, malacates, aljibes, pozos que tenían entre 10, 15 y 20 metros de profundidad, bombas, molino de viento, en la actualidad con bombas eléctricas y molinos de viento.

Alimentación en la zona:

Las comidas: Eran variadas y dentro de las mismas se encontraban principalmente los fiambres y huesos salados, que se producían mediante, la carneada, que era todo un evento cuando llegaba la época, además en los campos se hacían conservas y dulces. Las comidas que debían estacionarse y tener de reserva por algunos meses en los campos, se guardaban en sótanos, grandes galpones (altos) y en algunos casos, se enterraban las salsas en aceite. Los comestibles que se compraban en los almacenes eran diversos, los cortes de la carne vacuna eran otros en esa época (1900/1970). (1Ramirez, 2020).

Estancias actuales del paraje:

Estancia, La Fe

Estancia, El cencerro

Estancia, La Lomada.

Estancia, Las Animas

Estancia, Don Esteban.

Estancia, San Luciano

Estancia, Don Alejandro.

|

| Figura 35: Entrada de la estancia, La Fe. |

|

| Figura 36: Entrada de la estancia, Las Animas. |

|

| Figura 37: En la estancia El Cencerro, hay un tambo que se construyó en 1967. |

|

| Figura 38: Entrada extensa de la estancia San Luciano. |

Los campos:

Pertenecen a la pampa ondulada (bajo porcentaje de campos llanos) con arroyos, y bañados temporales. A varios kilómetros, por un costado (hacia el este) pasa el rio Salto. Por el norte, cruza y desemboca el rio Pergamino.

En los puestos, chacras, campos y estancias, se armaban recuadros o rectángulos de tejido alambre (fino o grueso) con el fin de resguardar las verduras y plantines, a veces se utilizaban chapas a lo largo (debajo del tejido) para proteger con mayor efectividad las verduras.

La Quinta, estaba protegida dentro de la casa, alambrada, para cubrirlos de los animales, se sembraba, perejil, lechuga, zanahoria, los plantines, etc.

La Huerta, en el campo afuera, cerca de la casa, se sembraba, papa, camote, batata, zapallo, zapallo chico, zapallito del tronco, cebolla colorada, cebolla blanca, ajo, tomate, melones, sandia, coliflor, repollo, acelga, etc.

Se Criaban, gallinas, pollos, pato criollo, gansos, pavos, conejos, chanchos, vacas lecheras y terneros y algún que otro animal silvestre que generalmente terminaba siendo mascota. Al igual que el paraje la Isabel, hubo al menos un caso que criaron más de 1000 gallinas.

Se plantaron todo tipo de árboles, con diversos fines (los más antiguos según la transmisión de datos, son los que pertenecen a la estancia de Miguens, ombúes y sauces) algunos para hacer sombra, otros para producir leña o postes y palos para armar los ranchos, es el caso de la acacia blanca y además estaban los que daban frutos.

Árboles y arbustos, ombúes, sauce común, paraíso, acacia blanca, caña común. A partir del año 1950 eucalipto común, gran cantidad de pinos, eucalipto medicinal, ceibo aligustre/o grande, roble, paraíso, álamo, etc.

Árboles y arbustos frutales, quinoto, mandarina, naranja, pomelo, higo, limón, durazno, ciruela, damasco, granadas, nueces. En los últimos años crecieron naturalmente moras blancas y negras (gran dispersión) cerca del rio.

Plantas y arbustos medicinales, cedrón, ruda.

Árboles y arbustos aromáticos, laurel, albahaca, tomillo, orégano, romero.

Flores, diversos tipos.

|

| Figura 39: Campo sembrado con soja. Foto año 2020. |

Agricultura:

En el siglo (XX) 1900. Entre 1915 y 1920 cerca del paraje, comenzaron a sembrar muchas hectáreas de trigo, maíz, lino y guinea.

Entre 1940 y 1950, se sembraba, maíz, trigo, guinea, lino y girasol.

La cosecha de maíz a mano (La juntada) se realizó desde 1915 hasta finales de la década de 1960, en este paraje.

En la década de 1970, se comenzó a sembrar la soja. Se siembra para los animales, avena, alfalfa, sorgo.

Fin de la década de 1970, la siembra de lino y guinea desaparece, hay sembrados de girasol en esta década.

Fin de la década de 1980, la cosecha de girasol se va perdiendo gradualmente, los últimos sembrados de guinea se realizaron en 1986, en el partido de Salto.

En la década de 1990, la soja es lo que más se cosecha. Se siembra para los animales, avena, alfalfa, sorgo.

En el siglo (XXI) 2000, Lo que más se siembra es soja, trigo, maíz, sus rindes son importantes.

|

| Figura 40: Chatas sampedrinas listas para transportar el cereal. (5) |

Ganadería/otros:

En el siglo (XX) 1900, a principios de esta década desaparecen los grandes grupos de ovejas solo hay pequeños rebaños comparado con el siglo anterior.

Entre 1920 y 1950 se armaron potreros de diversos tamaños, estos eran ocupados por muchas tropillas de caballos que comienzan a desaparecer gradualmente a partir de las décadas de 1950/1960.

Década de 1970, solo quedan pocas tropillas de caballos, los grupos de vacas son menores, y los rebaños de ovejas son pocos. Desaparecen las vacas criollas para finales de la década de 1970 se desconoce de donde provenían o si eran vacas silvestres (mansas) de la época de los españoles.

Década de 1970: Observe un caballo percherón en el viejo galpón del ferrocarril Belgrano, donde estaba el depósito de leña (1973) era un animal de gran porte, musculoso, con pelos largos en las extremidades (abajo) y de color gris. En la década de 1980, no se observa ningún caballo percherón en todo el partido de Salto. (1Ramirez, 2020).

Desde 1930 a 1990, las razas de vacas que hubo en el paraje fueron las siguientes: Shorton o Shorthorn, Hereford, Polled Hereford, Aberdeen Angus, Holando argentino.

En el siglo (XXI) 2000, existen campos denominados o llamados “potreros” (que son sectores de varias hectáreas) donde se crían aun vacas y caballos con pasturas naturales, y en otros tipos de potreros se crían terneros con pasturas y granos. Con pastoreo directo en parcelas que rotan. Las mezclas forrajeras son de cebadilla, alfalfa, ryegrass, alpiste, sorgo forrajero, avena y fardos redondos de gran tamaño.

Entre la década 2010 y 2020, las razas de vacas son las siguientes: Hereford, Aberdeen Angus, Holando argentino. También se observaron grupos de ovejas.

|

| Figura 41: Grupo de ovejas. (foto 2010). (2) |

|

| Figura 42: Potrero con vacas, pastos naturales. (foto, 2019). |

|

| Figura 43: Potrero con terneros, alimentados con pasturas y granos. (foto, 2019). |

Animales domésticos:

En el siglo (XX) 190, Se desconocen las razas que había en las primeras décadas.

En la década de 1950, ya había galgos, en el paraje.

En el siglo (XXI) 2000, en el 2019/2020 hay gatos domésticos y perros, algunas razas como el Collie de color negro y marrón, perdiceros, galgos, manto negro, ratoneros, cuscos, etc.

|

| Figura 44: Perro pastor Collie, campo crisol. |

|

| Figura 45: Gato doméstico, en el campo. |

Fauna residente y migratoria del partido de Salto:

Aves:

Las clases de aves en nuestro partido son muy variadas y de gran belleza: “El tipo de ejemplares varía según sus características. El sector tiene una gran diversidad de ambientes acuáticos como lagunas, bañados, arroyos, rio, y ojos de agua artificiales, estas características convierten al partido en una zona importante para la alimentación y nidificación. Las aves residentes son las que se encuentran durante todo el año en la zona, Además en su época conviven con las migratorias que vienen del Sur (marzo/septiembre) y las que vienen del Norte (octubre/febrero). Este calendario para las migratorias es general, aunque hay excepciones a veces algunos grupos o ejemplares vienen antes o se van después o raramente algunos ejemplares se quedan todo el año en nuestra zona”. (2Ramírez, 2020).

Durante la migración (octubre/febrero) los tipos de aves que llegan a esta zona (Crisol o Tesone) apenas alcanzan a pasar el Puente del Croto. Este cambio de fauna comienza desde la desembocadura del rio arrecifes (Baradero) hasta la desembocadura del rio Pergamino, continuando hasta el puente del Croto, más unos dos kilómetros aproximadamente (rio arriba – Arrecifes/Crisol). En esta zona si escucha con detenimiento, las voces de las aves son distintas y si se observa detenidamente se pueden ver otras clases de aves que nunca observamos en otro sector o trayecto del rio, arriba (hacia el sur, Salto provincia de Buenos Aires).

Mamíferos, en todo el partido se encuentran los mismos géneros y especies de mamíferos, los siguientes son: peludo, hurón, gato montés, coipo o nutria, cuis, rata, ratón, etc. Marsupiales, el único marsupial que hay en estado silvestre es la Comadreja overa. Herpetología, en la zona existen algunas clases de reptiles como tortuga, culebra común, lagarto overo y anfibios como la rana, sapo, etc. En cuanto a los peces hay una gran variedad en el rio de los Arrecifes, algunos de ellos son, mojarras, bagres, dorados, bogas, sábalos, etc. Se observa un porcentaje menor de especies en los arroyos.

Conclusión:

Durante las diversas consultas de documentos antiguos y nuevas bibliografías se hallaron datos que determinan, el origen del paraje el Crisol, que fue la estancia que pertenecía a Juan Crisol, con una población de 30 personas aproximadamente (siglo XIX). Posteriormente en este sector se forma la colonia el crisol (siglo XX).

Por otro lado, aún hoy se escuchan anécdotas de lo que fue aquel almacén de ramos generales, perteneciente a la firma Tesone Hnos, del paraje El Crisol o Paraje Tesone (hoy). En algunas chacras del paraje y en la ciudad de Salto, aún se conservan artículos que fueron adquiridos en este almacén de ramos generales.

El paraje se encuentra en una zona alejada del partido de Salto, el ferrocarril no alcanzó a pasar por el sector. La vida económica y social prospero, a pesar de los cambios, sociales, políticos, industriales y tecnológicos.

Agradecimientos:

Al, Museo Rincón de Historia. M.R.H

Al, Museo del campo. M.C

Al, Director de Cultura, Cesar Larroude

A la, maestra jardinera, Érica Simonovich.

A, Elsa Irene Gómez de Ciamarra y a Nelson Ciamarra

A, todas las personas que nos brindaron información

Al cuerpo del consejo escolar de Salto – C.E.S y a su personal.

A los jefes de la Secretaria de Obras Públicas, Municipalidad de Salto.

A Diego Luján, que nos facilita los documentos de la Secretaria de Obras Públicas, Municipalidad de Salto.

Bibliografía utilizada:

Roldan, Héctor G. (2000). Revista el Museo – N° 7

Fernández, Graciela. (2008). Revista el Museo – N° 102

Fernández, Graciela. (2011). Revista el Museo – N° 120

Fernández, Graciela. (2011). Revista el Museo – N° 122

Fernández, Graciela. (2012). Revista el Museo – N° 125

Fernández, Graciela. (2012). Revista el Museo – N° 127

Fernández, Graciela. (2013). Revista el Museo – N° 133

Fernández, Graciela. (2017). Revista el Museo – N° 153

Fernández, Graciela. (2018). Revista el Museo – N° 156

Fernández, Graciela. (2018). Revista el Museo – N° 157

1Ramírez, José Luis. (2020). Catalogo (preliminar) de aves, residentes y migratorias, de Salto, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Email: Cipasalto@hotmail.com

2Ramírez, José Luis. (2020). Arqueología histórica, historia y actualidad del paraje “Las Cuatro Puertas”. Partido de Salto, Provincia de Buenos Aires, Argentina. (parte 2). Email: Cipasalto@hotmail.com

Roldan, Héctor G. (2006). Revista el Museo – N° 81

Bibliografía, consultada:

Abril, N Nobelda. (2005). Salto un pueblo con historia.

Abril, N Nobelda. (2008). Reseña cronológica de Salto 1900 a 1999

Datos extraídos de los archivos del C.E.S – Consejo Escolar de Salto.

Doprado, Beatriz, (2010). 200 años en la historia de Salto, El campo, p 123.

El maestro que se fue con el siglo. (1999). Revista el Museo – N° 83

Roldan, Héctor G. (2000). Revista el Museo – N° 11

Roldan, Héctor G. (2000). Revista el Museo – N° 12

Roldan, Héctor G. (2006). Revista el Museo – N° 83

Roldan, Héctor G. (2006). Revista el Museo – N° 84

Roldan, Héctor G. (2006). Revista el Museo – N° 86

Roldan, Héctor G. (2006). Revista el Museo – N° 87

Virto, Enrique C. (2000). Revista el Museo – N° 14

Páginas web:

http://saltonline.com.ar/ecos/ecos_crisol.html

http://www.saltociudad.com/nota.asp?n=&id=7427

http://saltonline.com.ar/salto/poblaciones_distrito.html

http://www.alepolvorines.com.ar/Localidades/ElCrisol.htm

https://www.facebook.com/pg/todoxtierra/photos/?tab=album&album_id=1862016450733648

https://www.facebook.com/pg/elproyectopulperia/photos/?tab=album&album_id=10151739098340719

Fotos:

Colección, Revista el Museo. (1)

Colección, Simonovich, Érica. (2)

Colección, Familia, Fernández/Tesone. (3)

Colección, Casanovas Leandra – paraje el Crisol. (4)

Museo del campo, MC. (5)

Google Earth pro, (6)

Cartografía obras públicas, (7)

El resto de las fotos fueron tomadas por el autor, el 18/6/2019 – 30/8/2019 – 11/10/2019 – 29/11/2019.

Entrevistas:

Entrevista, a Tesone Eduardo Luis hijo de Roque Tesone y esposa Fernández, Graciela, paraje el Crisol, desde 14:00 Hs a 18:00 Hs -19/8/2019. Y sección fotográfica. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, a Juan Derlick, paraje El Crisol – desde 09:00 Hs a 10:00 Hs – 26/8/2019. (Realizada por José Luis Ramírez).

Entrevista, a Juan Derlick, paraje El Crisol, desde 09:00 Hs a 11:00 Hs – 01/9/2019 Hs. (Realizada por José Luis Ramírez).

Entrevista, a Casanovas Leandra. Localidad Salto – desde 09:00 Hs a 11:00 Hs – 22/11/2019. (Realizada por José Luis Ramírez) – sección fotográfica.

Entrevista, a Nelson Ciamarra, paraje El Crisol, desde 11:00 Hs a 14:30 Hs – 29/11/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez) – sección fotográfica.

Entrevista, a Drlje, Margarita, Crisol/Salto, desde 08:30 Hs a 12:30 Hs – 17:30 Hs a 19:30 Hs. 5/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez) – sección fotográfica.

Entrevista, a Irardo Francisco Marchese (Toto), paraje El Crisol, desde 08:30 Hs a 11:00 Hs – 6/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, a Irardo Francisco Marchese (Toto), paraje El Crisol, desde 08:30 Hs a 11:30 Hs – 7/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, a Irardo Francisco Marchese (Toto), paraje El Crisol, desde 08:30 Hs a 11:30 Hs – 18/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, a Ceverino Ausas, Crisol/Salto desde 09:00 Hs a 11:00 Hs – 20/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, a Irardo Francisco Marchese (Toto), paraje El Crisol, desde 09:00 Hs a 11:30 Hs – 23/12/2019. (Realizada por Liliana Lagomarsino y José Luis Ramírez).

Entrevista, trabajo campo y fotografía, Irardo Francisco Marchese (Toto), paraje El Crisol, desde 15:30 Hs a 19:00 Hs – 03/01/2020. (José Luis Ramírez).